Dieser Fachartikel wurde in "sprechen", Zeitschrift für Sprechwissenschaft-Sprechpädagogik-Sprechtherapie-Sprechkunst

2012, (29) 53, S. 47-54 veröffentlicht.

“Der Max boxt den Jan.”

“Den Jan boxt der Max.”

Wenn die Erzieherin im Kindergarten fragt, wer hier nun wen boxt (ganz abgesehen davon, dass generell keiner einen anderen boxen darf!), haben die Kinder mit drei bis vier Jahren Probleme, die Sinnhaftigkeit des zweiten Satzes zu erfassen. Diesen Sachverhalt kennt jeder, der mit Kindern im Vorschulalter arbeitet. Jedoch erst wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse der letzten Jahre liefern ein neues Ursachenverständnis.

1. Eine Hypothese aus dem Jahre 1874 kann erst heute verifiziert werden:

Dass die Sprachzentren Broca-Areal und Wernicke-Region über einen neuronalen Pfad miteinander kommunizieren, ist gesichertes Lehrbuchwissen (Schünke et al. PROMETHEUS 2009). Dass außerdem ein zweiter neuronaler Sprachweg existieren müsse, entwarf bereits der Neurolinguist und Psychiater Carl Wernicke in seiner Dissertationsschrift aus dem Jahr 1874. Seine Hypothese geriet allerdings wieder in Vergessenheit (Weiller 2011a). Erst Neuro- und Sprachwissenschaftler wie Gregory Hickok, David Poeppel, Cornelius Weiller und Angela Friederici können seit weniger als zehn Jahren mit neuesten bildgebenden Verfahren wieder einem Zweiwege- oder Zweischleifenmodell nachgehen und auf gesicherte Erkenntnisse verweisen.

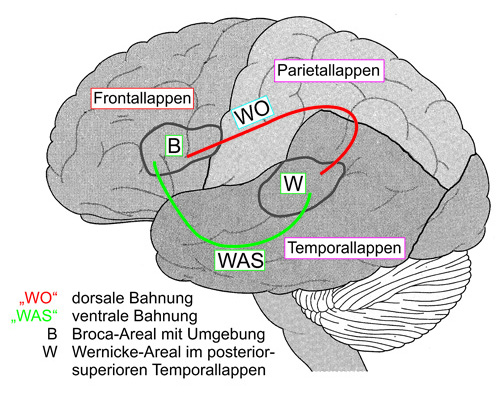

Demnach sind die Sprachareale Wernicke und Broca sowohl über eine dorsal verlaufende sowie eine ventral liegende Nervenbahnung miteinander verknüpft: Das Wernicke-Areal im superioren Temporalkortex, inferior zur primären Hörrinde gelegen, empfängt beispielsweise die Signale gehörter Sprache von ebendort und leitet sie über das dorsal verlaufende Nervenfaserbündel des Fasciculus arcuatus an das Broca-Areal im inferioren Teil des Frontalkortex. Von Carl Wernicke vermutet – heute über Diffusions-Tensor-Imaging (DTI) visualisiert – verläuft ein zweites Nervenfaserbündel ventral über die Inselrinde zwischen Broca- und Wernicke-Areal (Friederici 2011a, b; Weiller 2011a, Weiller et al. 2011b). Beide neuronalen Bahnungen stellen den Informationsaustausch zwischen den Sprachzentren und weiteren am Sprachverstehen beteiligten Hirnregionen sicher (Saur et al. 2008).

Abbildung 1

Dorsal und ventral verlaufende neuronale Bahnungen zwischen Broca- und Wernicke-Areal

2. “Was”- und “Wo”-Bahnungen beim Sprechen, Sehen und Musizieren:

Der Freiburger Neurologe und Direktor des dortigen Neurologischen Universitätsklinikums, Cornelius Weiller, sieht bezüglich beider Sprachwege Gemeinsamkeiten mit den Funktionsverläufen im Sehsystem. Bei der Sehverarbeitung verläuft eine neuronale Bahnung von der Sehrinde im Hinterhauptslappen zum inferioren Schläfenlappen. Dieses ventrale System konzipiert die sichtbaren Erscheinungsformen der Dinge (das “WAS”). Eine dorsal von der Sehrinde zum superioren Scheitellappen verlaufende Bahnung hingegen entschlüsselt die räumlichen Eigenschaften / das optische Beziehungsverhältnis der Dinge im Raum (das “WO”) (u. a. Jackel 2008a; Schrott & Jacobs 2011). Ventral geht es – so die Ausführungen von Cornelius Weiller (2011a) – im Seh- wie im Sprachsystem um das Erfassen von Bedeutungen, das WAS des Wahrgenommenen betreffend (beim Sehen: Objekterfassung; bei Sprache: Wort- und Satzbedeutung). Dorsal geht es beide Male darum, sequentiell angeordnete Elemente zu analysieren (beim Sehen: räumliche Anordnungen; bei Sprache: zeitliche Abfolgen wie Silben oder Laute). Demnach folgen dorsale und ventrale Wege folgendem Prinzip: Das dorsale System verbindet Areale der Hirnrinde nahe den primären Kortexgebieten, die an basalen Abschnitten wie dem primären motorischen und auditorischen Kortexareal gelegen sind (beim Sehsystem zudem weiter superior gelegene Areale des Scheitellappens; Jackel 2008a), und liefert damit die Grundlage eines Reiz-Reaktions-Verhaltens. Das ventrale System hingegen korreliert mit symbolischem und abstraktem Denken; anatomisch verbunden mit der Nähe zu den höheren Assoziationsgebieten (= tiefer im inferioren Teil der Hirnrinde gelegen) (Weiller 2011a, S. 76, 77).

Auch in der Musikverarbeitung gibt es dorsale und ventrale neuronale Bahnungen. So gelangen die beim Notenlesen relevanten optischen Signale aus der Sehrinde im Hinterhauptslappen von dort in das ventrale System via inferiorem Schläfenlappen, um die sichtbaren Erscheinungsformen der Noten zu konzipieren (das “WAS”). Auch große Teile der “musikalischen Semantik” (Koelsch & Schröger, 2008, S. 405) im Sinne musikalischer Bedeutung verlaufen ventral, wie Klänge, die an Objekte erinnern (z. B. an Vogelgezwitscher) oder an Eigenschaften (z. B. hell, dumpf, spitz, weich). Ein zweiter neuronaler Weg gelangt von der Sehrinde entlang des dorsalen Systems zum superioren Parietallappen, wo die räumlichen Eigenschaften entschlüsselt werden; sowohl beim Partiturlesen (Noten verlaufen auf- oder absteigend) als auch beim Betätigen eines Instrumentes und beim Mit-Tanzen (das “WO”).

Separierend kontra interagierend? Nach Ansicht von Cornelius Weiller lassen sich die beiden beschriebenen neuronalen Pfade funktional nur schwer voneinander unterscheiden; denn sie arbeiten parallel und aufeinander abgestimmt. Demzufolge entwickelt Weiller ein flexibles, interagierendes Zweiwegemodell (Weiller 2011a, S. 73).

3. “Gemeinsame Hirnwege beim Sprechen, Bewegen und Musizieren” (Jackel 2008b, S. 160f):

Musik spielt im gesamten Gehirn, so dass zahlreiche, auch weit auseinander liegende Hirnstrukturen am Musizieren und

Musikhören beteiligt sind; 14 Hirnstrukturen sind es gemäß der Ausführungen des Musikpsychologen Lutz Jäncke von der

Universität Zürich (synoptische Zusammenstellung ebd. 2008, S. 284-285). Es gibt kein Musikzentrum analog zu den

Sprachzentren der Broca- und Wernicke-Areale.

Jedoch:

Die drei Funktionsbereiche Musik, Motorik und Sprache (wobei Sprache sich als Spezialform des Handelns darstellt; Welling

1990) greifen auf das gleiche zerebrale Netzwerk zu (Koelsch & Schröger 2008).

Abbildung 2

Das neuronale Netzwerk von Sprechen, Bewegen und Musizieren

Sprechen, Bewegen und Musizieren sind aufgrund von Schnittarealen (= solche mit Mehrfachfunktion) und benachbarten Arealen (= solche mit zahlreichen Nervenverknüpfungen zur anliegenden Region) kreuzmodal förderbar. So ermöglicht beispielsweise die Rhythmuswahrnehmung in der Broca-Region ein wechselseitiges Mit-Fördern von Motorik, Sprache und Musik. Denn Rhythmus wirkt als Verbindungsglied, welches das Bewegen, Sprechen und Musizieren taktet; in besonders hohem Maße Mund- und Handbewegungen.

Es ist zu überlegen, wie eine Stimulierung des Broca-Areals vor allem bei jungen Kindern zu effizienterem Lernen führen kann über Rhythmikspiele als einer Kombination aus konsonanten Melodien, Gesang und Sprechversen zusammen mit passenden Bewegungen (Jackel 2008b, 2010).

4. Objekt-Prädikat-Subjekt-Satzmuster im Labortest:

Neuroimaging (wie EEG mit EKPs, fMRT, PET, DTI) macht es derzeit möglich, zu ersten wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen bezüglich einer “Koevolution von Sprachverhalten und Hirnstruktur in der kindlichen Sprachentwicklung” zu gelangen (Friederici (2011a, S. 117). So sprechen Forschungsarbeiten der Leipziger Neurolinguistin und Max-Planck- Direktorin Angela Friederici für einen “engen Zusammenhang von Hirnreifung und Sprachentwicklung” (ebenda). Beispielgebend hierfür sind ihre Erkenntnisse zur Syntaxverarbeitung wie im Eingangsbeispiel dargestellt: Kinder im Vorschulalter erfassen die Bedeutung eines Satzes nur dann ohne Probleme, wenn dieser der im Deutschen üblichen Folge von Subjekt - Prädikat - Objekt gehorcht (Friederici: “Der Tiger schubst den Bär”) – nicht aber, wenn die gewohnte Wortordnung vertauscht wird in eine Folge aus Objekt - Prädikat - Subjekt (Friederici: “Den Bär schubst der Tiger”; Friederici 2011a, S. 106). Aus sprach- ästhetischen Gründen wurde eingangs ein anderes Beispiel gewählt, da es in Friedericis Sätzen streng grammatikalisch heißen müsste: “Der Tiger schubst den Bären / Den Bären schubst der Tiger”, was für Kindergartenkinder noch weniger altersgemäß wäre.

Bei Vorschulkindern ist demnach die ventrale Faserverbindung zwischen den Sprachzentren Broca- und Wernicke-Areal für syntaktisch komplexe Sätze und damit für schwerer erfassbare Satzbedeutungen noch nicht genügend ausgereift und folglich mit Problemen bei der Satzinterpretation verbunden. Syntaktische Marker der Beispielsätze wie “der” und “den” werden von den kleinen Probanden zwar wahrgenommen, können aber im Alter von drei und vier Jahren noch nicht zur Sinnerfassung der beiden Sätze genutzt werden.

Solche Forschungen zu den neuronalen Grundlagen von Wort- und Satzverarbeitung ebenso wie zu den Grundlagen prosodischer Entwicklung und Phonemdiskriminierung sind für Angela Friederici basal und machen Mut für ein zukunftweisendes Forschungsprogramm zur gegenseitigen Bedingtheit von Hirnreifung und sprachlicher Entwicklung (Friederici 2011a).

5. Einschränkende Aussagekraft des Ansatzes Friederici:

Je jünger die Kinder, desto wichtiger ist die Anschaulichkeit in jeder Situation ihres Alltags – so auch bei gesprochener Sprache (Sallat & Speer 2008, S. 356f). In den ersten Lebensjahren steht entwicklungspsychologisch bedingt “Lernen am Modell” im Vordergrund in Form von Imitationslernen mit Hilfe des Spiegelneuronensystems (u. a. Bauer 2008; Jackel 2008b; Korte 2009; Rizzolatti & Sinigaglia 2008). Somit kommen im Bereich des Verstehens von Sprache im Sinne einer Gesamtinterpretation neben dem Inhalt auch den Determinanten Prosodie, Gestik und Körperhaltung sowie Mimik besondere Bedeutung zu (Krüger 2008). Je nach Sprachsituation geben dabei die Komponenten Akzent, Intonation, Sprechtempo, Rhythmus und sprechbegleitende Handlungen mit mimisch-gestischem Ausdruck die spezielle prosodische Notation (Berger 2008; Sallat & Speer 2008). Zu ergänzen wären lebendige Spielhandlungen, die den komplexen sprachlichen wie situativen Kontext umfassen. Dabei finden Elemente, die im sprachlichen wie sprachbegleitenden Input der Umgangssprache der Kinder häufig vorkommen (z. B. das Satzmuster S-P-O), vorrangig Beachtung und werden rasch verinnerlicht. Abweichungen (z. B. O-P-S) werden zuerst als nicht-markant für die Muster der Umgangssprache ausgeblendet. Bei direkter Konfrontation, wie im Laborexperiment, treten zunächst Unverständnis und Ratlosigkeit ein. Die Interpretation solch komplexer Satzmuster wie O-P-S-Folgen muss demzufolge erst über Sprachhandlungen in lebendigen Situationen kindgerecht eingeübt werden (siehe Kapitel 6, 7). Dabei gilt es, die Aufmerksamkeit der Kleinen gezielt auf die in diesem Fall primär zu beachtenden Wörter im komplexen Satz zu lenken: über prosodische Marker wie Betonung und über Körperhaltung in den Spielsituationen.

Ist aus dem Blickwinkel des pädagogischen Praktikers der Effekt des Nicht-Erfassens von O-P-S-Satzfolgen im Experiment der Spracherwerbsforschung nach Friederici (2011a, b) ein rein statistisches Anliegen, um den Ausdifferenzierungsgrad bestimmter sprachrelevanter Hirnstrukturen zu dokumentieren? Beim hier diskutierten Untersuchungsgegenstand Friedericis hieße das: ..., vorrangig um die hirnphysiologischen Mechanismen des Syntax-Lernens im kindlichen Entwicklungsverlauf besser verstehen zu können? Durch Übung könnte der frühe Umgang mit O-P-S-Satzmustern vermutlich verbessert werden. Jedoch bleibt es fraglich, ob solches Training überhaupt für den Prozess des Spracherwerbs anzustreben oder eher im Bereich eines “spracherwerbsbezogenen Hothousing” (Jackel 2008a) anzusiedeln wäre.

6. Kinder orientieren sich in Raum, Zeit und sozialem Umfeld:

Übungsszenarien zum Thema “Kinder orientieren sich in ihrer Welt” (Jackel 2001) samt entsprechenden sprachlichen Kompetenzen sind feste Bestandteile institutionalisierten Lernens. Denn Lernen als Um-Orientierung hat immer eine zwischenmenschliche, eine räumliche und eine zeitliche Bemessung. Vom ersten Manipulieren mit Objekten bis hin zum sozialen Miteinander des täglichen Handelns erwerben die Kinder Ich-Identität und lernen die Grenzen zwischen ihrem Ich, dem Du und den Anderen kennen. Dabei geht der Entwicklungsprozess vom Ich als dem lernenden Subjekt aus. Das Du beschreibt dann diejenige personale Welt, die am Engsten mit dem Ich verbunden ist. Die Anderen sind mit der sozialen Gemeinschaft gemeint, mit der das Ich zusammentrifft. Somit sind Satzkonstrukte mit dem Ich als Subjekt – gefolgt von dem anfänglichen Benennen seiner selbst in der dritten Person (“Tim will das Auto”) – am leichtesten und damit entwicklungsgemäß zu einem frühen Zeitpunkt möglich (“Ich will das Auto”).

Folglich sollten komplizierte Satzstrukturen mit vorangestelltem Akkusativobjekt besser zuerst Ich-Subjekt-Sätze sein; weil sie leichter verständlich sind. Wer den Sinn des Satzes “Ich streichele das Häschen” versteht, der hat auch eher Zugang zu dem O-P-S-Satz “Das Häschen streichele ich” als zu einem Satz, bei dem sich zwei Personen aus der Mitwelt oder gar fiktive Figuren streicheln (z. B. “Die Molli streichelt den Quaki” / “Den Quaki streichelt die Molli”). Hier gilt es im pädagogischen Setting, aufbauend vom Ich über das Du zu den Anderen zu arbeiten und diese Satzmuster behutsam mit gestern, heute und morgen zu verbinden. Nur so wird es gelingen, schrittweise aufeinander aufbauend Sinn zu stiften; das heißt auch kompliziertere Sätze als sinnfassende Sprachkonstrukte zu erfassen.

7. Kinder lernen über die Möglichkeiten prosodischer Gestaltung:

In lebendigen Spielsituationen mit Sprechanlässen geht es nun bei jungen Kindern um Inhaltliches in Kombination mit Prosodischem und Gestisch-Mimischem, um besser zu verstehen und besser verstanden zu werden. Denn “die unterschiedliche Kombination der Komponenten Akzent, Intonation, Sprechtempo und Rhythmus bildet je nach Sprachsituation die spezifische prosodische Gestaltung“ (Sallat & Speer 2008, S. 356).

In Spielvorschlag 1 sitzen die Kinder im Gesichtskreis; vor ihnen steht ein Teller mit einer Keksmischung. Jedes der Kinder “guckt” sich seinen Keks-Favoriten aus. Im Verlauf des Spiels deutet jedes Kind auf seinen Keks und spricht dazu: “Den Keks esse ich”; mit Betonung auf “den” im Sinne von “diesen und keinen anderen”. Analog dazu verläuft das “Kühlschrank- oder Kaufladen-Spiel”. Hier benennt jedes Kind einen Kameraden aus der Gruppe und formuliert ein Satzpaar wie “Uli nimmt / kauft die Wurst / Die Wurst nimmt / kauft Uli”(Betonung hier unterstrichen); und Uli darf sich die mit Fingerzeig markierte Wurst auch wirklich nehmen.

In Spielvorschlag 2 sitzen die Kinder wieder im Gesichtskreis. Eines von ihnen (Anna) händelt den Stoffhund namens Flocki, der spiel-handelnd ein von Anna ausgewähltes Kind abschleckt – mit Sprechbegleitung: “Flocki schleckt jetzt Paul ab”; und Paul antwortet “Nein, ich schlecke jetzt den Flocki ab” respektive “Den Flocki schlecke jetzt ich ab”.

Der Schwierigkeitsgrad erhöht sich, wenn ein Stoff-Affe namens Karl ins Spiel kommt; denn jetzt enthalten die zugehörigen Satzmuster jeweils zwei menschliche Vornamen. Damit haben die Sätze den gleichen Schwierigkeitsgrad erreicht wie im Eingangsbeispiel, im “Molli – Quaki”-Satz (Kapitel 6) oder in der Laborsituation von Angela Friederici; aber ...

8. Ein Fazit wagen – ein gewagtes Fazit?

... aber mit dem Unterschied, dass im pädagogischen Setting sukzessive auf komplexere Satzkonstrukte hingearbeitet werden kann unter Zuhilfenahme von sprachunterstützenden Mitteln aus Gestik, Mimik, Körperhaltung, Prosodie sowie konkreter Spielsituation.

Es ist wohl wahr, dass aus den Erkenntnissen der Hirnforschung, Kognitions- und Neuropsychologie keine direkten Konsequenzen für pädagogisches Handeln abgeleitet werden können. Jedoch können klug arrangierte wissenschaftliche Studien helfen, die gegenseitige Bedingtheit von Hirnreifung und sprachlicher Entwicklung aufzudecken. Aufgabe ist es, die so gewonnenen Fakten abzugleichen mit heutigen erziehungswissenschaftlichen Erkenntnissen und im Bedarfsfall in konkrete didaktische Konzepte umzusetzen. Und eine besondere Herausforderung besteht darin, solche Erkenntnisse in pädagogische Settings zu überführen – für eine gedeihliche Entwicklung der Kinder.

Literatur

B

Bauer, J. (2005). Warum ich fühle, was du fühlst. München: Heyne.

Berger, R. (2008). Warum der Mensch spricht. Ffm.: Eichborn.

F

Friederici, A. D. (2011a). Den Bär schubst der Tiger. Wie Sprache im Gehirn entsteht. In: T. Bonhoeffer & P. Gruss (Hrsg.). Zukunft Gehirn. Report der Max-Planck-Gesellschaft. München: Beck, 106-120.

Friederici, A. D. (2011b). Die Funktion liegt im Netzwerk. In: Gehirn & Geist 7-8, 26-29.

J

Jackel, B. (2001). Kinder orientieren sich. Dortmund: Borgmann.

Jackel, B. (2008a). Lernen, wie das Gehirn es mag. Kirchzarten: VAK.

Jackel, B. (2008b). Sprechen – Bewegen – Musizieren: ein neurophysiologischer Mainstream. In: Riehmann, Chr., Dallmaier, M. (Hrsg.): Sprache als Brücke von Mensch zu Mensch. 28. Kongressbd., S. 153-166, Cottbus: Semmler.

Jäncke, L. (2008). Macht Musik schlau? Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie. Bern: Huber.

K

Koelsch, S. & Schröger, E. (2008). Neurowissenschaftliche Grundlagen der Musikwahrnehmung. In: Bruhn, H., Kopiez, R., Lehmann, A. C. (Hrsg.) Musikpsychologie, S. 393-412, Reinbek: Rowohlt.

Korte, M. (2009). Wie Kinder lernen. München: Deutsche Verlags-Anstalt.

Krüger, R. (2008). Körpersprache – Verstehen – Lernen. In: Riehmann, Chr., Dallmaier, M. (Hrsg.): Sprache als Brücke. 28. Kongressbd., S. 12-32, Cottbus: Semmler.

S

Sallat, St., Speer, M. (2008). Prosodie und Sprachlernen. In: Riehmann, Chr., Dallmaier, M. (Hrsg.): Sprache als Brücke. 28. Kongressbd., S. 356-363, Cottbus: Semmler.

Schrott, R. & Jacobs, A. (2011). Gehirn und Gedicht. Wie wir unsere Wirklichkeiten konstruieren. München: Hanser.

Schünke, M, Schulte, E., Schumacher, U. (2009). PROMETHEUS. LernAtlas der Anatomie. Stuttgart: Thieme. (2. überarb. u. erw. Aufl.)

R

Rizzolatti, G. & Sinigaglia, C. (2008). Empathie und Spiegelneurone. Ffm.: Suhrkamp.

W

Weiller, C. (2011a). Das Zweiwegemodell. In: Gehirn & Geist 10, 70-77.

Weiller, C. et al. (2011b). How the Ventral Pathway Got Lost – And What Its Recovery Might Mean. In: Brain & Language 118, 29-39.

Welling, A. (1990). Zeitliche Orientierung und sprachliches Handeln. Handlungstheoretische Grundlagen für ein pädagogisches Förderkonzept. Dissertationsschrift Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/Main.

Tipps für die Praxis:

Jackel, B. (2010). Sprache “ertanzen” – Welt erobern. In: Sprachheilarbeit 4, 194-196.

Jackel, B. (in Druck). Achtsamkeit und Sprache. In: logoTHEMA Wien.

Tjong-Khing, T. (2011). Die Torte ist weg. Ffm.: Moritz. (9. Aufl.)

Wagner, I. (2008). Ein bisschen Sonne. Gedichte zur Sprachförderung. Wildeshausen: LOGO.